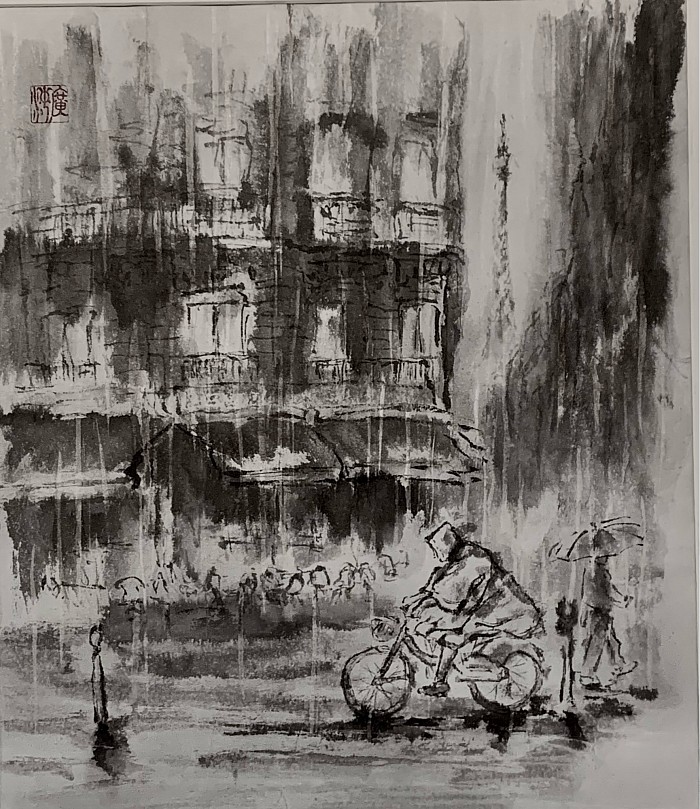

水墨画の歴史的背景

ー日本美術の変遷ー

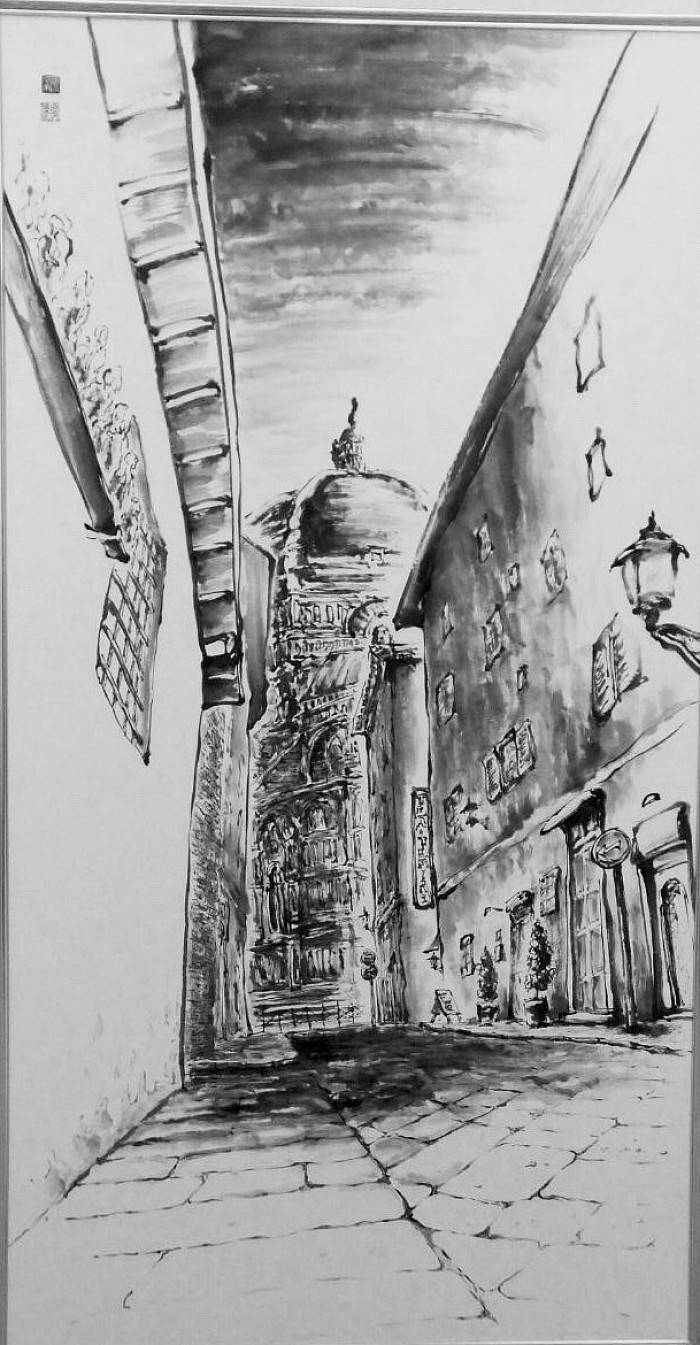

日本人が美意識を確立していくうえで、古代中国から最先端の技術・文化・政治・宗教・美術などさまざまな影響を受け、日本の礎を築いてきた。

As the Japanese people established their sense of beauty, they were influenced by a variety of influences from ancient China to cutting-edge technology, culture, politics, religion, and art, which laid the foundation for Japan.

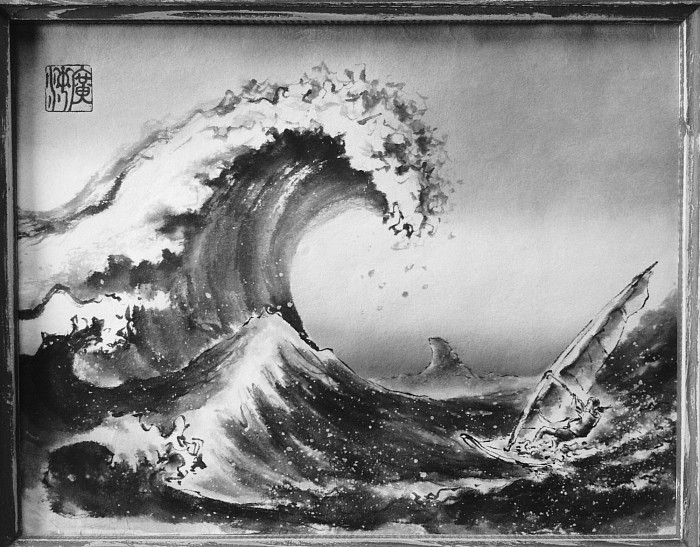

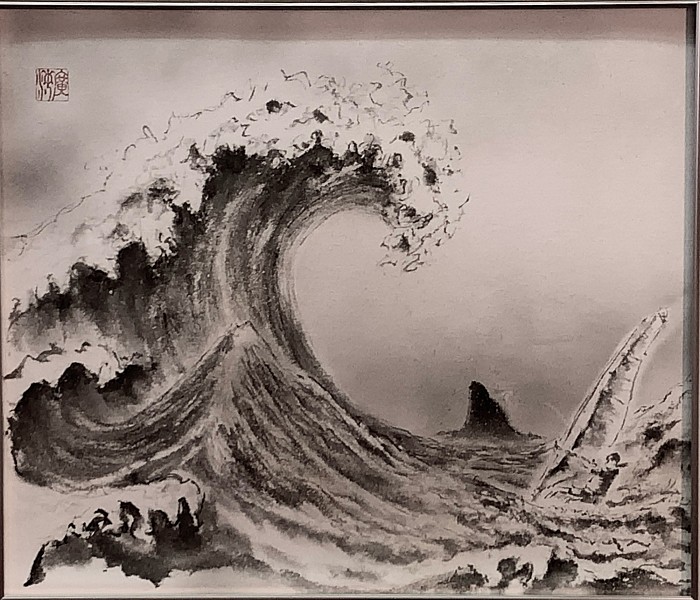

しかし、大陸の大自然の空間を漢詩や山水画を表現してきた中国文化に対し、日本は海に囲まれた自然が凝縮した空間であり、双方の世界観に相違が出てくる。

漢字をもとに仮名が考案され、和歌や物語文学が興隆し、和様書道が成立していく。宮廷や貴族の邸宅内の調度や間仕切りのため、大和絵の障子や屏風などの大画面の絵画作品が多数制作された。

鎌倉時代の初めに栄西や道元が禅宗を日本に伝え、中国人僧・蘭渓道隆により禅宗が広まっていった。

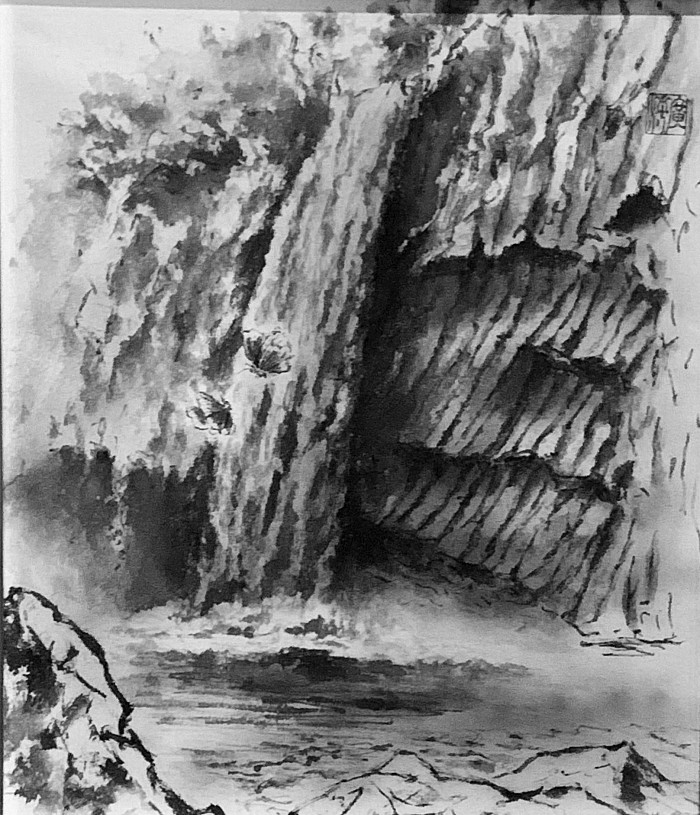

室町時代・足利将軍家の庇護を受けて禅宗文化が花開き、絵画・庭園・茶の湯に至るまで枯淡幽玄を表すものが、禅の精神と一致するものとして重んじられた。その結果、茶の湯を中心に、歪みや不完全を好む「侘び」、移ろぎ枯淡を楽しむ「寂び」を美意識とした日本文化が確立する。